技術・サポート情報

技術情報

基板ー筐体間のGND接続によるEDSの振舞検証

はじめに

機器内に侵入したESD が、マイコン等の機能部品に到達した場合、機器の誤動作や破壊が生じます。 電子機器を構成する機能部品を安定して動作させるためには、ESD のトラブルから機器を守るESD 対策が必須です。第一に、機器内にESD が入り込まないよう設計するには、入り込んだESD を回路に影響が無いようにリリースすることがESD 対策としては重要です。

電子機器に要求される規格だけでなく、ESDから装置を守るための方策を、ESD 可視化装置を用いて基礎研究を行いましたので、その結果と考察についてご説明します。

ESD可視化装置について

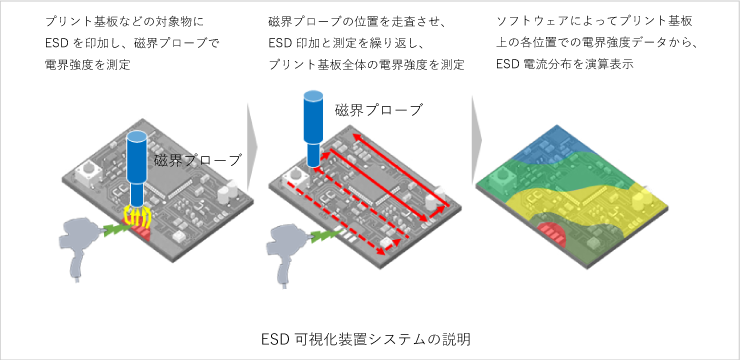

ESD可視化装置:ESD(Electro-Static Discharge:静電気放電) の流れを非接触の磁界プローブで自動走査し、 ESD電流の可視化を行うことができる装置です。

機器のESD試験のデバッグを行う場合、ESDの侵入経路やGNDパターン上のESDの観測が必要となる場合があります。 通常の電圧プローブによる測定では、プローブの接触によるインピーダンス変化などの測定系の影響によって、ESDの侵入経路を正しく評価することができません。 また、GNDパターン上のESD測定についても、プローブ接触の影響を大きく受けます。

ESD可視化装置を使用することで、非接触での測定が可能なため、測定系の影響を受けずにESDの挙動を確認することができます。 また、ESD電流のマッピングができ、ESDの経路を特定することができます。

ESDで用いた静電気波形について

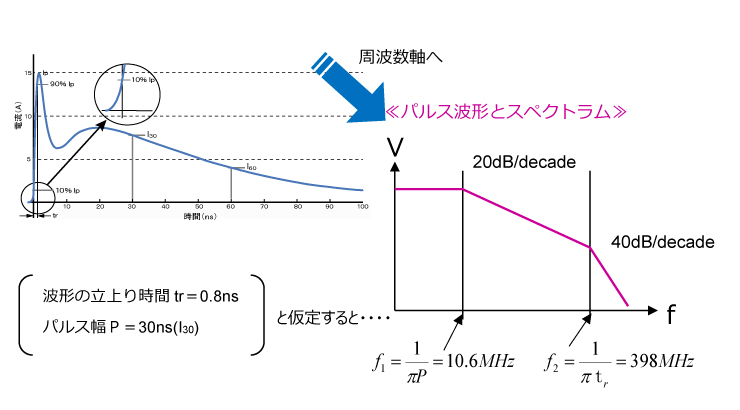

今回のESD可視化試験では静電気イミュニティーIEC61000-4-2に準拠した試験装置を用いました。

静電気波形は立ち上がり時間が0.8ns、パルス幅が30nsの条件が設定されこの条件を基に、時間軸から周波数軸に変換すると、周波数f1までは一定の電圧が維持され、f1を超えると20dB/decadeで電圧が低下し、f2を超えると40dB/decadeでさらに低下します。このdecadeは10倍を意味し、例えば1MHzから10MHzで20dB減衰します。f2が低周波になるほど高周波成分は小さくなり、f2は波形の立ち上がり時間に依存します。したがって、立ち上がりの速い波形は高周波成分を多く含み、静電気波形は約400MHzまで大きな電圧を持つと考えられます。

基板フレームGND(FG)と筐体(板金)接続によるESD振舞

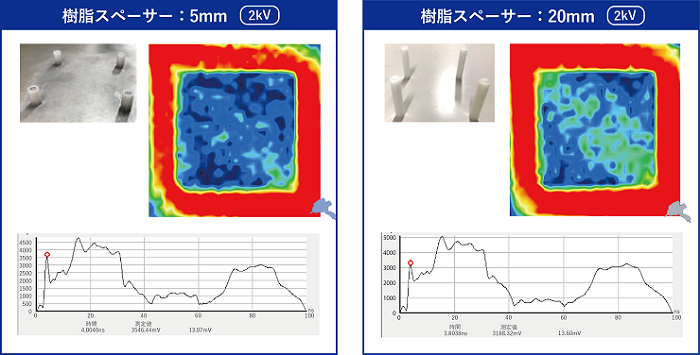

基板と筐体間のESDの影響についてESDの振舞を検証しました。実験は、基板-筐体間の距離を樹脂スペーサーで電気的に浮かして高さを2段階に変えて行いました。また基板FGを筐体(板金)に接続することの影響を検証しました。

基板を電気的に浮かすためプラスチックのスペーサーを用いて、高さ5mmと20mmに設定して行います。ESDの振舞としては、板金に接続されていないため基板FGにESDが滞留し、SGへも流入していることが確認できます。またスペーサーの高さを変えることで1stピークのレベルの変化が確認できます。これは基板GND-筐体(板金)間の容量により結合することによる影響で、より基板が近いほどESDは小さくなりコントロールすることができます。

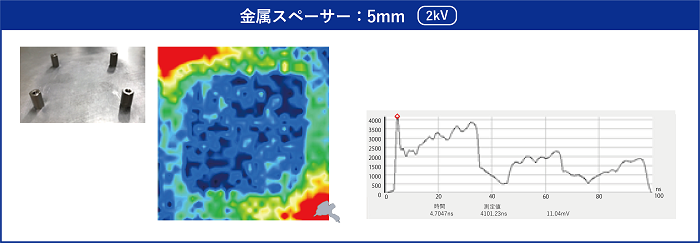

次に基板FGを筐体(板金)に金属スペーサー5mmを用いて接続すると、1st ピークのレベルは大きくなりますが、2ndピークは金属スペーサーを通してFGに印加されたESDを板金に逃がしています。樹脂スペーサーで電気的に浮かしている時と比べると2ndピークが減少していることがわかります。

今回は実験できませんでしたが、基板-板金間をより近づけ、基板実装用のオンボードコンタクト(OG)など近接の距離で接続できる部品を使用することで、よりESDに対して良い結果が期待できます。